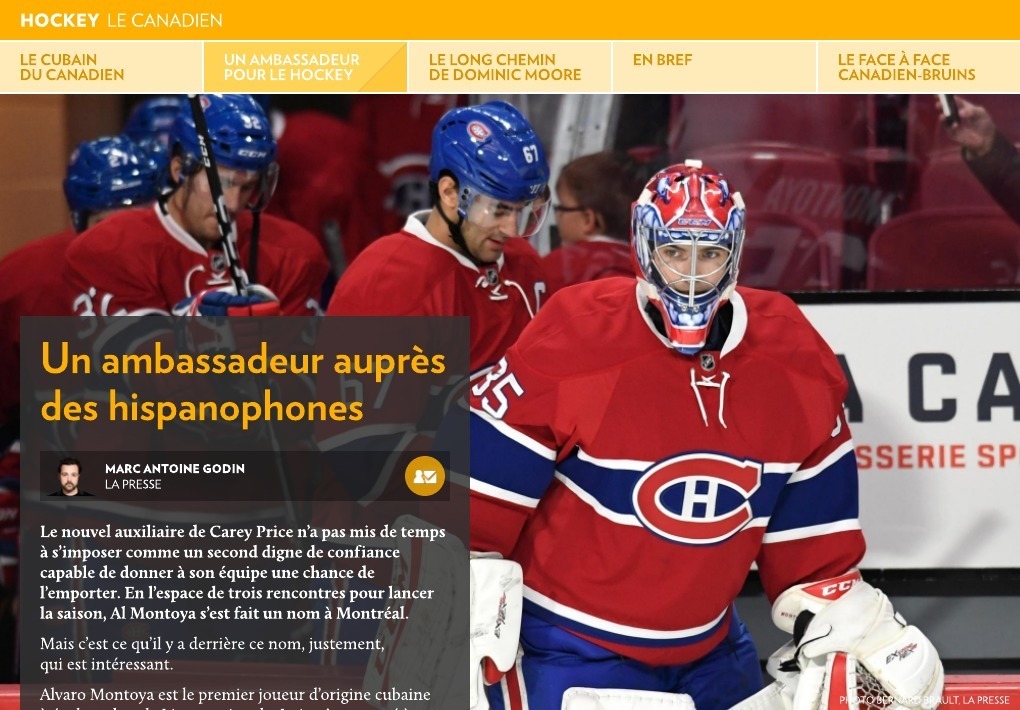

Un ambassadeur auprès des hispanophones

Le nouvel auxiliaire de Carey Price n’a pas mis de temps à s’imposer comme un second digne de confiance capable de donner à son équipe une chance de l’emporter. En l’espace de trois rencontres pour lancer la saison, Al Montoya s’est fait un nom à Montréal.

Mais c’est ce qu’il y a derrière ce nom, justement, qui est intéressant.

Alvaro Montoya est le premier joueur d’origine cubaine à évoluer dans la Ligue nationale. Lui-même est né à Chicago, mais sa mère a quitté Cuba en 1963 alors qu’elle n’avait que 10 ans.

Après l’arrivée au pouvoir de Fidel Castro, en 1959, l’île a connu de grands bouleversements, et de vives tensions ont vite surgi avec les États-Unis.

« Notre famille est partie tout juste après l’incident de la baie des Cochons », précise Montoya, faisant référence à l’invasion ratée de Cuba par des exilés soutenus par les États-Unis en avril 1961.

À l’époque, Manuel Silva – le grand-père de Montoya – faisait partie de la classe aisée à Cuba. C’était un propriétaire terrien qui possédait du bétail, mais qui voyait bien que les choses n’allaient pas dans la bonne direction.

« Il a été placé devant une décision : “Tu fais partie de la révolution, ou alors tu es contre nous”, raconte le gardien de 31 ans. Mon grand-père a dit : “Oubliez ça, on laisse tout ce qu’on a derrière nous parce que je veux une vie meilleure et plus libre pour ma famille.” »

« C’est ainsi que mon grand-père a abandonné tous ses biens et fini par vendre des fraises sur le trottoir à Miami. Mais à ses yeux, ça représentait une meilleure qualité de vie pour sa famille. »

— Al Montoya

À ce moment-là, plutôt que de fuir, comme de nombreux Cubains ont tenté de le faire par la suite, la famille Silva a eu la possibilité de partir librement. Elle a donc atteint Miami par bateau, là où vit près de 80 % de la population cubano-américaine.

« Ça a été un geste altruiste de la part de mon grand-père. Et ça a donné à ma génération, celle de mes frères et moi, le genre d’occasions que je suis béni d’avoir eues. »

Manuel Silva a vécu assez longtemps pour voir son petit-fils briller à l’Université du Michigan, le voir remporter l’or dans l’uniforme des États-Unis au Mondial junior de 2004, puis se faire réclamer au premier tour (sixième au total) par les Rangers de New York la même année.

Mais il s’est éteint à l’âge de 96 ans avant qu’Al n’atteigne la LNH.

Un ambassadeur

La mère de Montoya, la Dre Irene Silva, a grandi à Chicago et, tout en élevant seule ses quatre fils, a connu une brillante carrière de médecin. Dans diverses entrevues, Montoya a confié que sa mère était la personne qui avait eu la plus grande influence dans sa vie.

Et chez elle, ça s’est toujours passé en espagnol.

« J’ai quitté le domicile à 15 ans et, comme tout le monde, j’ai un peu perdu ma langue à force de ne pas la parler, admet Montoya. Mais encore aujourd’hui, que ce soit avec ma mère ou avec ma grand-mère, tout se passe en espagnol. »

Le fait d’être le premier Cubain d’origine à évoluer dans la LNH donne à Montoya un statut particulier et en quelque sorte un rôle d’ambassadeur. Il ne s’est jamais fait prier pour mousser le hockey auprès des hispanophones habitant dans les différents marchés où il a joué.

« Je suis impliqué sur ce plan depuis que je suis dans la ligue, dit-il. À l’époque où j’étais à New York – que ce soit avec les Rangers ou les Islanders –, il y avait une très grande communauté hispanophone à atteindre.

« Et en Floride, c’était facile. Les Panthers ont télédiffusé une vingtaine de matchs en espagnol, ce qui est déjà énorme. Il y a plus d’un million de Cubains dans le sud de la Floride et ils ne parlent pas tous anglais. Ils peuvent enfin apprécier le hockey grâce à leur monde. »

Des rêves de voyage ?

Maintenant que les relations entre les États-Unis et Cuba se sont assainies et que les frontières s’ouvrent graduellement aux Américains, Montoya est-il pressé d’aller visiter son pays d’origine ?

« J’ai toujours eu envie de retourner là-bas, mais en même temps, les Cubains sont tellement en retard, répond-il. On ne leur accorde pas les droits qu’ils méritent. Des Américains commencent à y aller maintenant et trouvent le pays magnifique, mais les gens souffrent encore. Ils n’ont ni argent ni technologie. Ils ne voient pas le monde. C’est comme s’ils avaient un siècle de retard en termes technologiques.

« Je me sentirais un peu égoïste d’y retourner maintenant. Ce serait prétendre que tout a changé alors que ce n’est pas le cas. Ils ont tellement de terrain à rattraper… »